ERP-Angebote wirken oft übersichtlich: Lizenzen, Module, Tagessätze – fertig.

Die tatsächlichen Gesamtkosten zeigen sich jedoch erst im Betrieb: Pflicht-Updates, nachträgliche Zusatzmodule, Integrationspflege, Schulungen, verlängerte Einführungszeiten. Für Spezialprozesse in regulierten Branchen, Logistik/Supply Chain, Bau/Projekt und bei IT-strategischen Mittelständlern kann das leicht zu teuren Überraschungen führen. Genau hier setzt dieser Leitfaden an.

In 20 Minuten erkennen Sie die Preislogik hinter dem Angebot, entlarven versteckte Folgekosten und fordern klare Klauseln, die Sie später vor fünfstelligen Mehrkosten schützen. Sie erhalten eine Checkliste, ein kurzes Rechenmodell für die Drei-Jahres-Gesamtkosten und Formulierungen, die Sie beim Anbieter aktiv einfordern können – damit Ihre Datenhoheit, On-Prem-Optionen und schrittweise Einführungen ohne Zwangs-Major-Updates von Anfang an vertraglich abgesichert sind.

Problemdefinition: ERP-Kostenklarheit statt Missverständnisse

Viele Angebote nennen Nutzerpreise und Modulpakete, lassen aber Instanzkosten (z. B. Test, Qualitätssicherung, Produktion) offen. Auch Sonderrollen (externe Prüfer, Partnerzugänge) tauchen häufig nicht in der Kalkulation auf. Prüfen Sie, ob gleichzeitige Zugriffe, Rollenrechte und indirekte Zugriffe (z. B. über Schnittstellen) lizenzpflichtig sind. Achten Sie auf Preisstaffeln: Was kostet die nächste Stufe, wenn Sie wachsen oder weitere Standorte anbinden? Und: Ist On-Prem oder Private-Cloud zu gleichen Konditionen möglich, inklusive klar geregelter Datenexporte, falls Sie später den Anbieter wechseln?

Updates & Pflege: Zwangs-Major-Upgrades vermeiden

„Pflege inklusive“ klingt gut – bis die Pflicht zum Major-Upgrade kommt, das plötzlich Beratertage, Testaufwände und Anpassungen an Ihren Spezialprozessen auslöst. Fragen Sie nach: Wie lange ist die aktuelle Version wartbar? Gibt es Sicherheits- und Fehlerkorrekturen ohne Versionssprung? Sind kundenspezifische Anpassungen nach einem Update weiter lauffähig, oder entstehen Migrationskosten? Und ganz wichtig: Gibt es eine Klausel, die erzwungene Major-Upgrades ausschließt oder zumindest planbar und kostenklar macht?

Integrationen & Spezialprozesse: Wer trägt die Folgekosten?

Schnittstellen sind der Lebensnerv Ihrer Spezialprozesse. Änderungen bei Partner-Systemen (Logistikplattform, Zoll, Labor-Software) führen oft zu Ketteneffekten. Klären Sie schriftlich: Wer trägt Anpassungsaufwände bei Dritt-Updates? Gibt es vertragliche Reaktionszeiten und Vorab-Smoke-Tests, bevor eine neue Version in die Produktion darf? Wie werden Audit-Nachweise (Prozessprotokolle, Freigaben) im Standard abgebildet, damit keine teuren Sonderlösungen entstehen?

Auswirkungen & Risiken: Folgekosten, Abhängigkeiten, Planungsunsicherheit

Drei-Jahres-Gesamtkosten im Blick statt Einmalpreis

Der günstigste Einstieg ist nicht automatisch der beste Vertrag. Rechnen Sie über drei Jahre: Lizenzen × Nutzer/Instanzen, Pflege, Update-Pakete, Integrationspflege, Schulungen, Change-Requests. Häufig schlägt Angebot B mit klarer Pflege und ohne Zwangs-Upgrade Angebot A, das zwar billig startet, später aber Pflichtpakete nachschiebt. Wer die Gesamtsicht ignoriert, zahlt am Ende drauf – und zwar genau dann, wenn Ihr Betrieb laufen muss.

Abhängigkeiten & Lieferfähigkeit bei Spezialprozessen

In regulierten Umfeldern, in der Logistik und im Bau/Projekt brauchen Sie verlässliche Freigaben, Nachweise, Echtzeit und Mobilität. Wenn diese Bausteine nicht im Standard des Systems vorgesehen sind, landen Sie in Sonderanpassungen – mit jedem Update erneut. Das erhöht Risiken (z. B. Abnahmeverzug, Audit-Fragen) und erzeugt Projektstau bei kleinen Änderungen, die eigentlich konfigurierbar sein sollten.

Planungsunsicherheit durch schwammige Klauseln

Unklare Formulierungen zu Laufzeiten, Kündigung, Datenauszug oder Schulungspflichten lassen Sie im Zweifel allein. Ohne Transparenzklausel (z. B. Preisstabilität über X Jahre, keine erzwungenen Major-Upgrades) entstehen Kostenfallen. Fehlt eine Exit-Regel für vollständige Daten-Exporte in gängigen Formaten, wird der Anbieterwechsel später unnötig teuer.

Praxisbeispiel: ERP-Angebot sauber prüfen und fünfstellige Beträge sparen

Ausgangslage & Probleme: Günstiger Einstieg, teures Kleingedrucktes

Ein IT-strategischer Mittelständler (600 Mitarbeitende) plant, Spezialprozesse in Einkauf, Qualität und Logistik zu harmonisieren. Zwei Anbieter liegen vorn:

Angebot A ist preislich attraktiv im Einstieg (Lizenzen + Grundmodule), aber unklar bei Instanzen, Pflegeumfang und Integrationsfolgen. Angebot B ist teurer, enthält jedoch Pflege ohne Zwangs-Major-Upgrade, On-Prem-Option, Audit-Funktionen und klare Schnittstellenregelungen. Die Geschäftsleitung neigt zu A – „weil preiswert“. Das Projektteam zweifelt: Spezialprozesse, regulierte Nachweise, mehrere Standorte – die Annahme „wird schon passen“ wirkt riskant.

Die Lösungsschritte: 20-Minuten-Prüfung & Drei-Jahres-Rechnung

Das Team führt die 20-Minuten-Prüfung durch:

Lizenzlogik & Instanzen: A fehlt Test-/QS-Instanz; Nachlizenzierung teuer. B enthält 3 Instanzen.

Pflege & Updates: A erlaubt Sicherheitsfixes nur mit Major-Upgrade; B liefert Fehlerkorrekturen ohne Versionssprung.

Integrationen: A ohne Pflicht zu Smoke-Tests vor Releases; B mit Impact-Map je Schnittstelle.

Compliance: A benötigt Zusatzmodule für Audit-Trail; B hat Freigaben & Nachweise im Standard.

Exit & Datenexport: A vage, B vollständiger Export zugesichert.

Dazu erstellt das Team eine Drei-Jahres-Rechnung: A startet günstiger, aber die Summe aus Pflicht-Updates, Integrationsfixes und Sondermodulen übersteigt B deutlich.

Ergebnis & Lerneffekte: Teurer Start vs. günstiger Betrieb

Die Geschäftsleitung entscheidet sich für B – trotz höherem Einstieg. Nach 12 Monaten: keine Zwangs-Major-Upgrades, planbare Pflege, On-Prem-Betrieb mit Browser-Oberfläche. Die erwarteten Integrationskosten sind niedriger, weil Smoke-Tests und Impact-Maps Pflicht sind. Der Anbieterwechsel wäre im Notfall ungefährlich, da der Datenexport vertraglich gesichert ist.

Lerneffekt: Beim ERP zählt nicht nur der Listenpreis, sondern die Verlässlichkeit der Regeln für Updates, Integrationen und Nachweise. Wer diese Punkte vor der Unterschrift sauber klärt, spart fünfstellige Beträge – und behält die Kontrolle über seine Spezialprozesse.

5 Prinzipien für faire ERP-Angebote mit Kostenklarheit

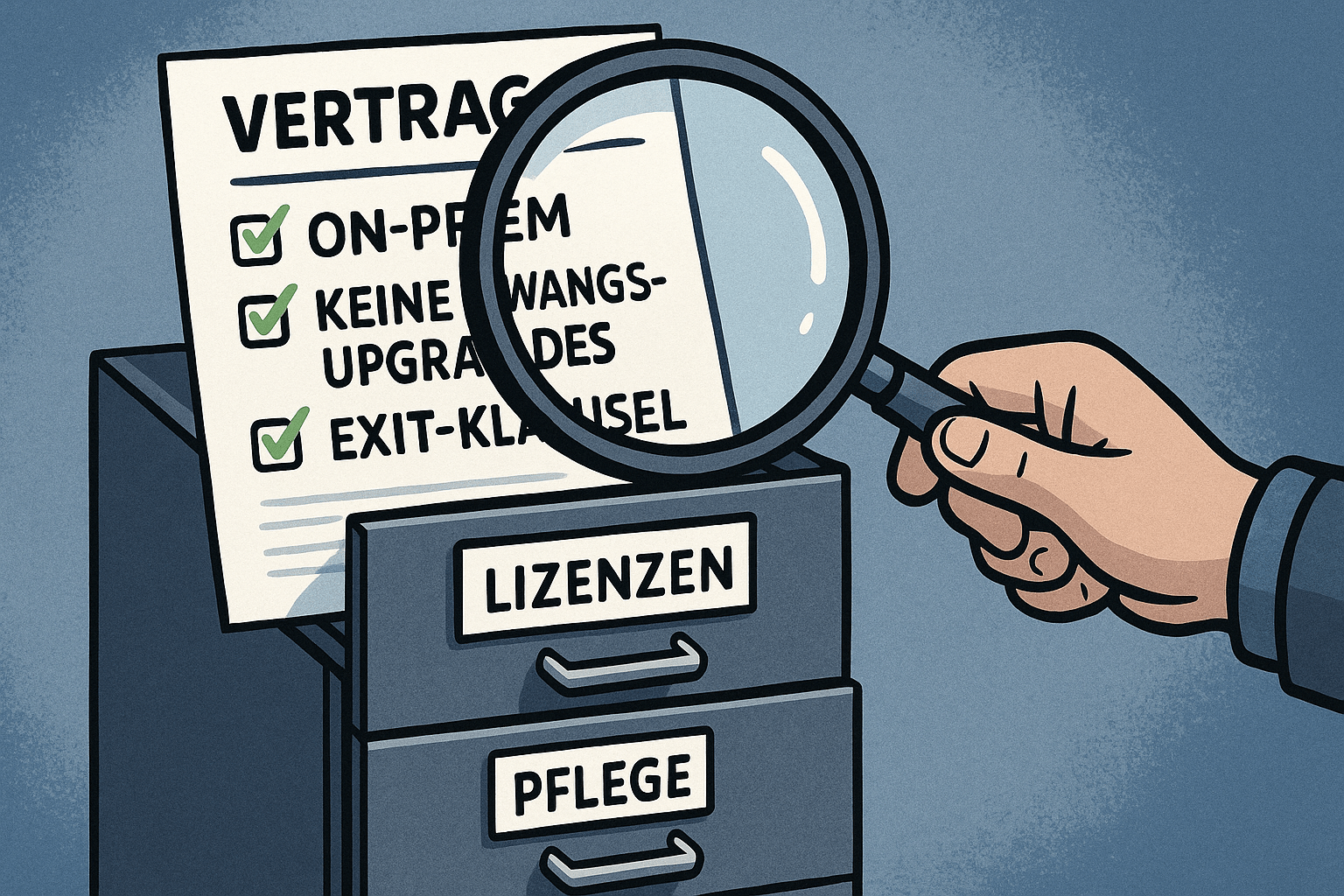

On-Prem-Option & Datenhoheit

Betrieb wahlweise On-Prem oder in privater Umgebung; vertraglich gesicherte vollständige Daten-Exporte in gängigen Formaten.

Pflege ohne Zwangs-Major-Updates

Sicherheits- und Fehlerkorrekturen ohne Versionssprung, klare Wartungsfristen und planbare Lebenszyklen.

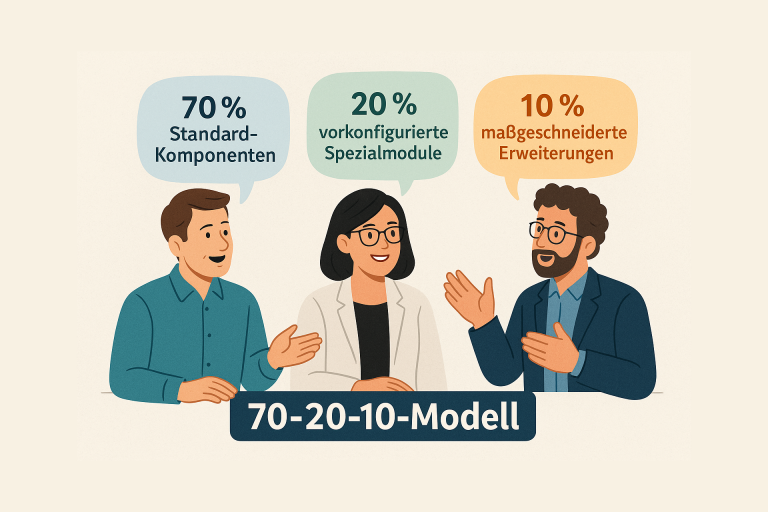

Konfiguration vor Sonderentwicklung

Freigaben, Rollen, Benachrichtigungen und Nachweise konfigurierbar; nur echte Speziallogik wird gezielt ergänzt.

Schnittstellen mit Qualitätsnetz

Impact-Map pro Schnittstelle, Smoke-Tests vor jedem Release, vereinbarte Reaktionszeiten und Rollback-Pfad.

Transparenz- & Exit-Klauseln

Preis- und Pflegeklarheit über X Jahre; keine Lizenzfallen durch versteckte Staffeln; Kündigung und Daten-Exit eindeutig geregelt.

Checkliste zur Selbstdiagnose: ERP-Angebote in 20 Minuten prüfen

Sind Test-/QS-/Produktiv-Instanzen im Preis enthalten?

Fehlt die QS-Umgebung, verteuern sich Updates und Abnahmen – und Verzögerungen sind vorprogrammiert.

Gibt es Pflege ohne Zwangs-Major-Upgrades?

Ohne diese Klausel drohen sprunghafte Projekt- und Beratungskosten bei Versionswechseln.

Welche Rollen und Zugriffe sind lizenzpflichtig?

Achten Sie auf externe Prüfer, Partner, indirekte Zugriffe über Schnittstellen und Wachstumsschritte.

Wie werden Integrationsänderungen abgebildet?

Sind Smoke-Tests vor Live-Schaltungen und eine Impact-Map je Schnittstelle vertraglich fixiert?

Sind Audit-Trail, Freigaben und Nachweise im Standard enthalten?

Fehlt das, steigen Prüf- und Dokumentationsaufwände – besonders in regulierten Bereichen.

Gibt es eine klare Exit-Regel mit vollständigem Daten-Export?

Sichert Ihre Verhandlungsposition und reduziert das Risiko teurer Bindungen.

Sind Schulung & Enablement realistisch geplant?

Kurzformate (zwei Stunden, Click-Demos) und Begleitung in der ersten Woche verhindern Produktivitätsverluste.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Drei-Jahres-Gesamtkosten berechnen

Bestandteile sammeln

Lizenzen (Nutzer, Rollen, Instanzen), Pflege, Updates, Integrationen, Schulungen, Anpassungen – vollständig auflisten.

Werte pro Jahr ansetzen

Für jedes Feld Anzahl × Zeit × Satz abschätzen; interne und externe Sätze getrennt erfassen.

Sonderereignisse markieren

Pflicht-Upgrades, Standort-Rollouts, neue Schnittstellen: einmalige Aufwände mit Datum und Puffer einplanen.

Drei Jahre summieren

Alle Felder über 36 Monate aufsummieren; Variante mit und ohne „Zwangs-Upgrade“ rechnen, um den Unterschied zu sehen.

Klauseln nachfordern

Wenn die Summe kippt: Pflege ohne Zwangs-Upgrade, On-Prem-Option, Exit-Klausel, Smoke-Tests und Impact-Map schriftlich fixieren.

Jetzt Kostenfallen vermeiden, später frei entscheiden

ERP-Angebote lassen sich nicht am Einstiegspreis messen. Entscheidend sind klare Regeln für Pflege, Updates, Integrationen, Nachweise und Datenhoheit. Mit der 20-Minuten-Prüfung, der Checkliste und der Drei-Jahres-Rechnung erkennen Sie, ob ein Angebot fair ist – oder später fünfstellige Folgekosten drohen.